Challenge AZ 2025 : B

Baptême

Le baptême, aujourd’hui en net recul en France, a longtemps été le premier acte officiel de la vie d’un individu. Avant l’instauration du code civil, c’est par ce rite religieux que l’enfant faisait son entrée dans la communauté… et surtout, dans l’histoire écrite.

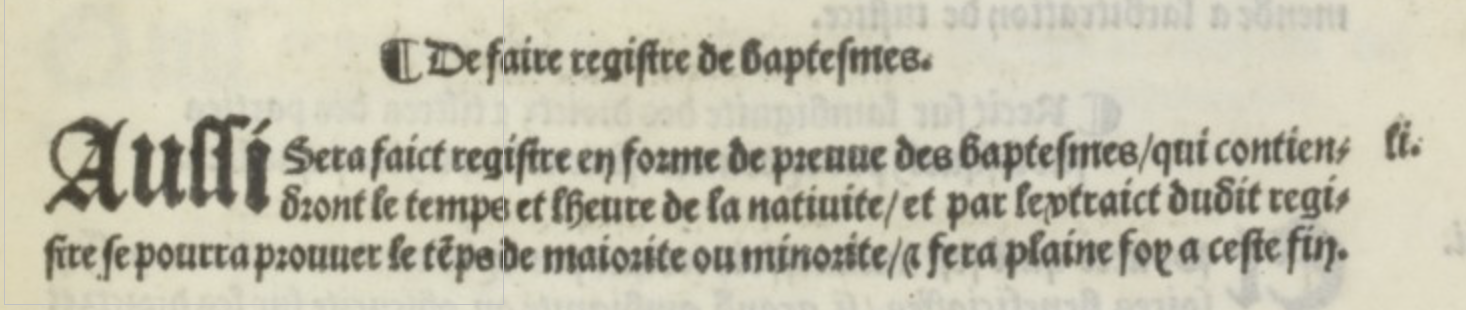

Tout commence en 1539, avec l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée par François Ier. Ce texte impose aux curés de consigner les baptêmes dans des registres rédigés en français : c’est la naissance de la mémoire administrative française, et l’un des piliers de notre patrimoine généalogique.

Quelques décennies plus tard, l’ordonnance de Blois (1579) rend cette pratique obligatoire dans toutes les paroisses. Puis, en 1667, celle de Saint-Germain-en-Laye exige la tenue de doubles registres afin d’en garantir la conservation, une précaution précieuse pour les chercheurs d’aujourd’hui.

Il faut attendre 1792 pour que l’État prenne le relais de l’Église : la tenue des actes devient alors une mission communale. Le Code civil de 1804 viendra encadrer cette nouvelle organisation, et la création du livret de famille en 1877 prolongera ce souci de mémoire et de filiation.

Avant ces réformes, le baptême faisait office d’acte de naissance. Pour le généalogiste, il représente bien plus qu’un simple document religieux : c’est la première empreinte d’un ancêtre dans le temps, une trace parfois fragile, mais essentielle, qui nous relie à lui à travers les siècles.

Quelles informations précieuses peut-on (parfois) retrouver sur un acte de baptême?

Je choisis l’acte de baptême d’un de mes ascendants Noël Étienne Véron (pour la bonne raison qu’il est facile à lire et que je n’étais pas d’humeur à m’entrainer à la paléographie aujourd’hui, on est dimanche!)

Source : AD28, Unverre, Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1774-1786, GG 23, vue 62/308

La date du baptême (en rose) peut être différente de la date de naissance, l’enfant peut bien être baptisé quelques jours après la naissance bien que ce soit assez rare, dû aux conditions de vie précaire, la mortalité infantile est très élevée, le baptême est jugé indispensable pour assurer le salut éternel. Noël Étienne est né le 26 décembre 1776.

Les parents sont nommés (en bleu), ici Michel Veron et Marie Sainsot, ainsi que parfois, la profession du père (en vert). Michel Veron est « homme de peine », il effectue différentes tâches rudes, manuelles, un manoeuvre.

Dans notre acte, nous avons la chance d’avoir le domicile exact de la famille (en rouge), la Tricherie, un lieu dit d’Unverre.

Le prénom (en jaune) est évidemment noté, notre aïeul, né un 26 décembre, reçoit les prénoms à la suite dans le calendrier : Noël et Étienne.

Et enfin, l’identité des parrains et marraines (en violet) sont inscrits avec parfois les liens qui l’unissent à l’enfant. Noël Étienne a pour parrain Michel et pour marraine, Marie, son frère et sa soeur.

Cet acte est une véritable mine d’informations : il permet de reconstituer une famille de cinq personnes. Les parrains et marraines, souvent négligés, peuvent pourtant révéler des liens familiaux, des amitiés, des relations de voisinage ou même un statut social, parfois confirmés plus tard dans un testament.

Si la plupart des baptêmes concernaient les enfants légitimes d’une communauté paroissiale, certains cas particuliers méritent une attention particulière : ceux des enfants abandonnés et des esclaves.

Pour les premiers, le baptême marquait leur entrée symbolique dans la société, leur donnant un prénom et un nom, souvent choisis parmi le personnel de l’hospice ou de la paroisse inspiré selon l’époque par des saints, des lieux ou bien la nature.

Source : AD42, Enfants assistés, Arrondissement de Roanne, 1839-1894, 2NUM76_1204VT355, vue 81/505

Pour les seconds, il s’agissait avant tout d’un acte religieux imposé, destiné à les intégrer à la foi chrétienne, sans pour autant leur conférer la liberté : une reconnaissance spirituelle, mais non civile.

Source : AD97, Etat civil, population esclave : baptêmes, Macouba, 26J15/26, vue 6/143

Le baptême est bien plus qu’un simple rite religieux : c’est une porte d’entrée dans l’histoire familiale. À travers lui, on découvre des prénoms, des métiers, des lieux, des liens d’amitié ou de parenté, autant de détails qui éclairent sur le parcours de nos ancêtres. Ces actes, parfois modestes en apparence (et souvent illisibles ne l’oublions pas) constituent souvent la première trace écrite d’une vie, et permettent au généalogiste de tisser la trame de son histoire familiale.