Challenge AZ : J

Judaria

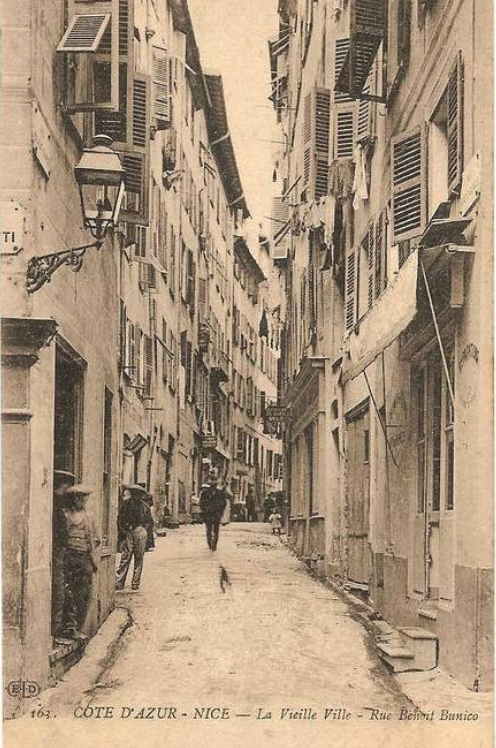

Tiens, on est le 11 novembre, c’est férié, si on allait au marché du cours Saleya . Aller, hop, direction Place Garibaldi pour prendre le tram, on s’arrête à Cathédrale-Vieille ville, on descend sur la place Centrale, c’est envahit de touristes sur la rue Mascoïnat, on va prendre à gauche, la rue de la loge, et descendre la rue Benoit Bunico. On lève les yeux, et si on s’arrêtait un peu ici.

Source : Photo personnelle

Peu de passants le savent, mais la rue Benoît Bunico, au cœur du Vieux-Nice, cache une histoire ancienne et méconnue : celle de la Judaria, le quartier juif de la ville.

Au fil des siècles, cette rue a changé de nom à plusieurs reprises, suivant les soubresauts de l’histoire niçoise et des pouvoirs qui s’y sont succédé.

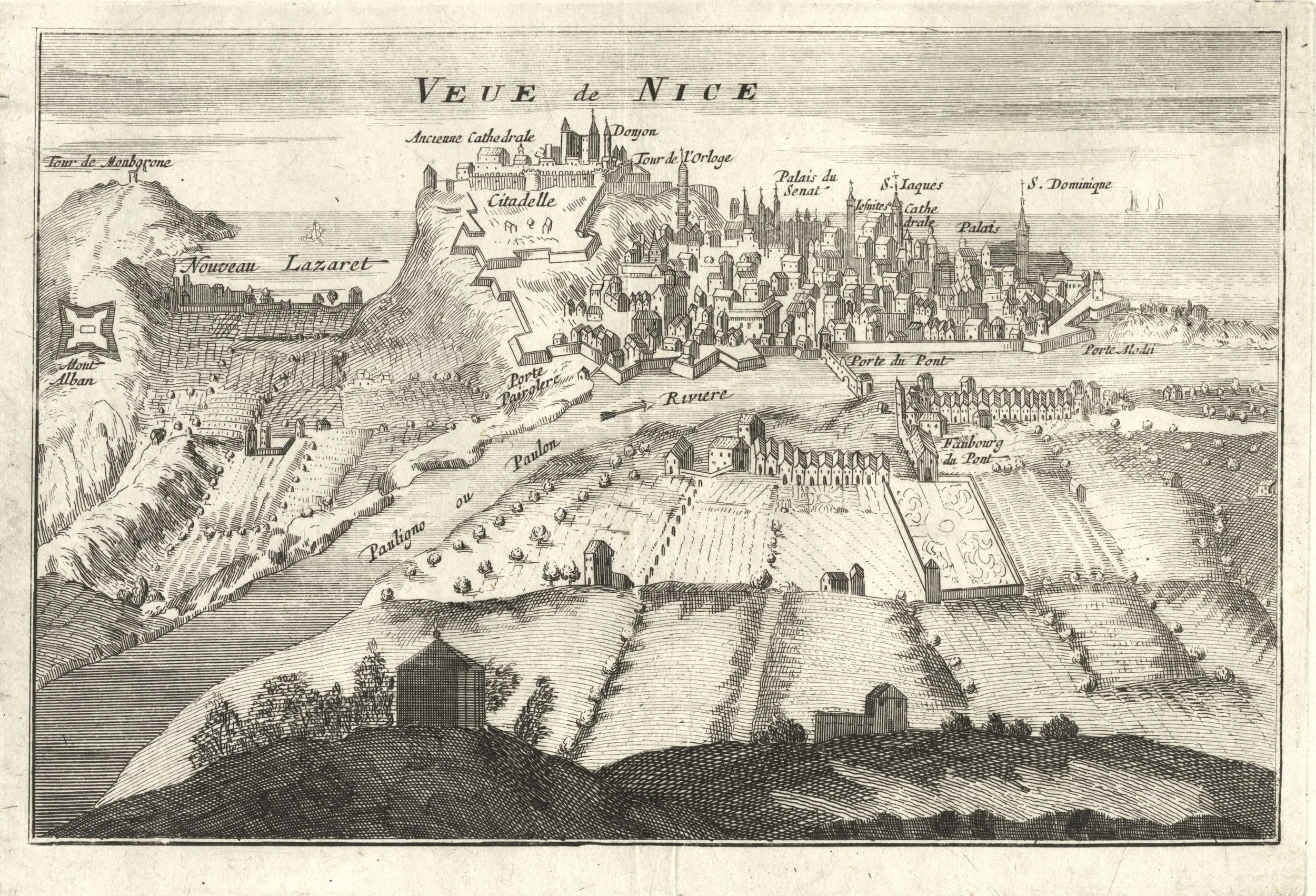

Source : AM Nice, cartes de Nicolas de Fer, « Veue de Nice », 1692, 2 Fi 123

Avant la Révolution française, la rue porte le nom de Giudaria, terme niçois signifiant littéralement “ghetto”. À cette époque, les rues de la ville basse (quartier situé au pied du château et en cours d’urbanisation) ne sont pas encore nommées, les habitations sont identifiées par îlots, souvent baptisés selon le calendrier liturgique du diocèse de Nice.

Source : AM Nice, carte de Nizza, Jacob Laurus, ca 1625, 2 Fi 90.

Avant la Révolution française, la rue porte le nom de Giudaria, terme niçois signifiant littéralement “ghetto”. À cette époque, les rues de la ville basse (quartier situé au pied du château et en cours d’urbanisation) ne sont pas encore nommées, les habitations sont identifiées par îlots, souvent baptisés selon le calendrier liturgique du diocèse de Nice.

C’est seulement avec la Révolution que la rue prend le nom de rue de la Régénération. À cette époque, le comté de Nice, jusque-là rattaché au royaume de Sardaigne dirigé par la maison de Savoie, passe sous domination française. Dans un mouvement général, les lieux sont rebaptisés afin d’effacer les traces de la monarchie et de la religion.

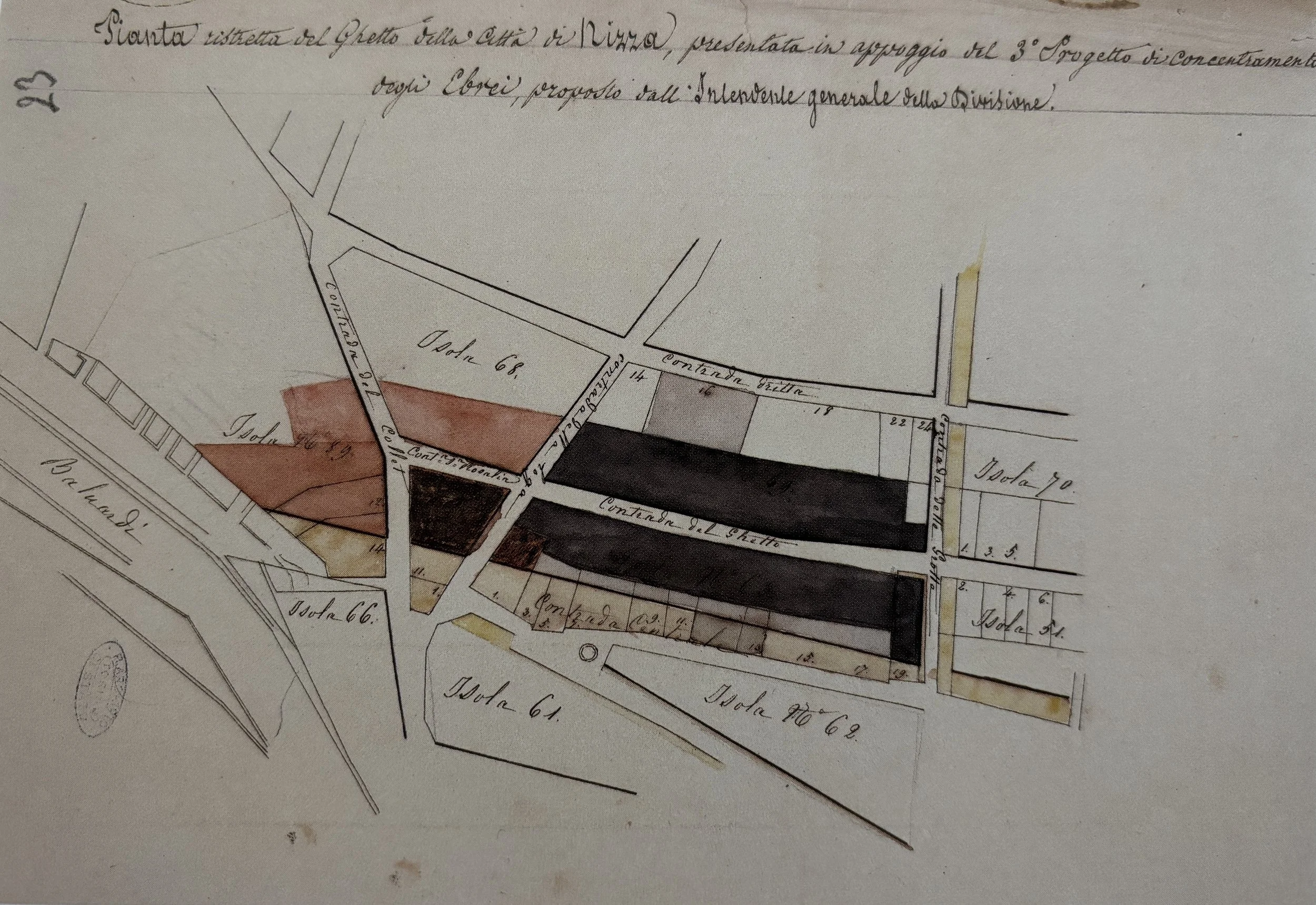

Source : Plan de la rue du ghetto, Materie ecclesiastiche, Ebrei, Archives d’États de Turin, extrait de La « Nation Hébraïque » de Nice, Populations, institutions, moeurs, 1814-1860, Simonetta Tombaccini, 2016, édition Académie Nissarda.

Lorsque Nice revient sous domination sarde (1815-1848), la rue retrouve son ancien nom : carriera de la Judaria, ou “rue des Juifs” en niçois. Ce retour aux appellations d’origine marque la volonté du pouvoir sarde de réaffirmer son autorité et d’effacer l’empreinte française.

En 1848, elle devient la rue du Statut, en hommage à la Constitution accordée par Charles-Albert de Savoie, dite Statuto del Regno. Ce texte accorde enfin aux Juifs l’égalité des droits civiques, un tournant majeur dans leur histoire.

Ce n’est qu’au tournant du XXe siècle que la rue prend son nom actuel : rue Benoît Bunico. Avocat et homme politique niçois, Bunico a joué un rôle essentiel dans l’abolition du ghetto, levant l’obligation pour les Juifs de résider dans un quartier fermé.

La date exacte du changement reste incertaine, les registres de recensement de 1896 mentionnent encore la “rue du Statut”.

Quelles étaient les conditions de vie dans la Judaria avant la Révolution?

La rue du Ghetto est étrangement au centre de la vieille ville. La communauté juive est donc isolée du reste de la population au coeur même de la cité. Leur quotidien est strictement encadré par les Constitutions royales de Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne.

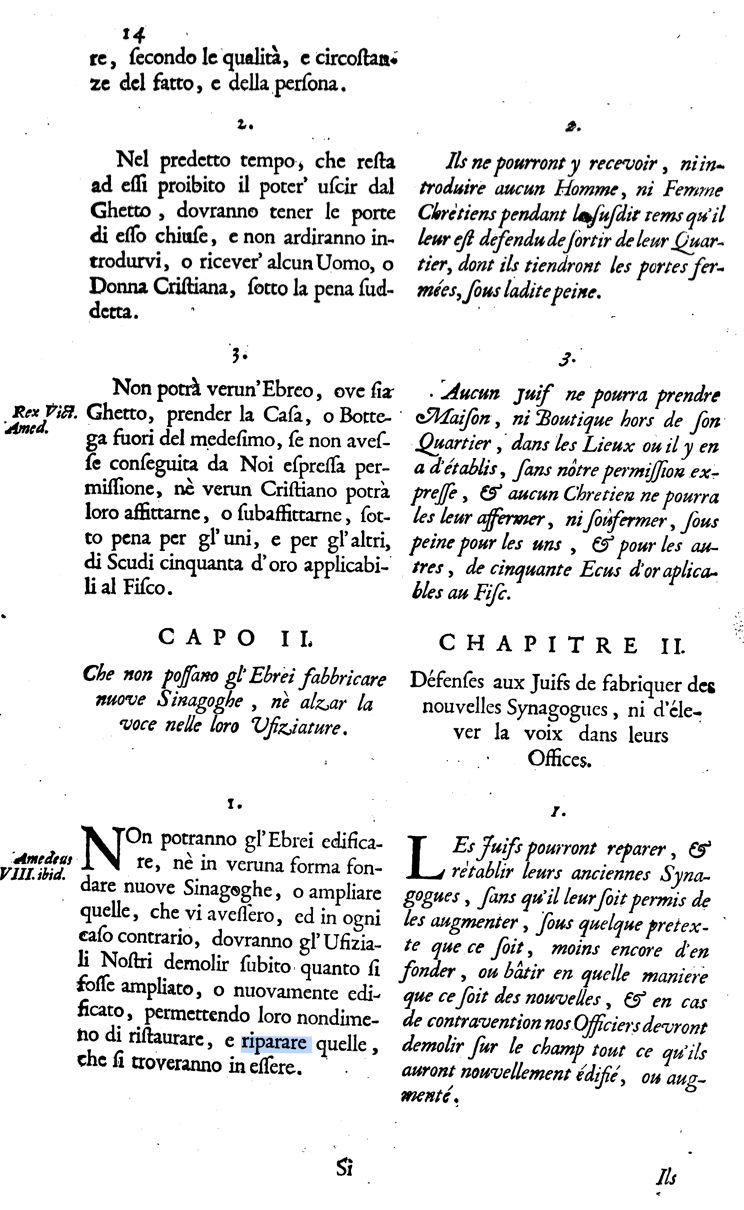

Source : extrait de Leggi, e costituzioni di Sua Maesta. Tomo primo -secondo, 1729

Quelques exemples de ces restrictions :

Les Juifs étaient obligés de résider dans un espace fermé et interdits d’en sortir la nuit sans autorisation.

Ils ne pouvaient ouvrir de commerce qu’à l’intérieur du ghetto, sauf permission spéciale.

Ils étaient soumis à des taxes supplémentaires et à des impôts spécifiques.

Certains métiers leur étaient interdits.

Enfin, ils devaient porter un signe distinctif sur leurs vêtements pour être facilement identifiables.

Malgré ces nombreuses restrictions, la vie religieuse reste possible : une synagogue se trouvait au 18 de l’actuelle rue Benoit Bunico. La rue ferme ses portes du coucher au lever du soleil. Les gonds, encore visibles il y a peu de temps, ont malheureusement disparu à la suite de travaux, parfois l’histoire s’efface comme ça, avec un ravalement de façade.

La Révolution française change radicalement la donne. En 1792, lorsque les troupes françaises entrent dans le comté de Nice, les anciennes lois sardes sont abolies. Les Juifs peuvent alors sortir du ghetto, exercer librement certaines professions et obtenir des droits civiques. Mais cette liberté reste fragile : dès 1814, avec le retour de la domination sarde, les anciennes contraintes sont rétablies.

Ce n’est qu’en 1860, lors du rattachement de Nice à la France, que la communauté juive obtient enfin l’égalité complète devant la loi.

Les Juifs niçois peuvent désormais vivre où ils le souhaitent, travailler librement, et s’intégrer pleinement à la société locale.

Source : Delcampe.net

Et nous poursuivons notre chemin en pensant aux familles Trèves, Baquis, Pollonais, Moïse, Lattes, Colombo et Avigdor, qui ont fait vivre cette rue. Certaines sont restées après 1860, d’autres se sont installées dans d’autres quartiers de Nice, sont reparties en Italie ou ont rejoint d’autres régions de France. La synagogue a désormais trouvé place rue Gustave-Deloye. Le JECPJ y organise des visites guidées du ghetto, du cimetière et de la synagogue, véritables voyages dans la mémoire de la communauté niçoise.

Source : Photo personnelle