Challenge AZ : I

Íslendingabók

J’ai eu la chance de vivre 6 ans sur une île, sans cocotiers, sans plages de sable blanc (quoique), une île où l’odeur du souffre efface celle du monoï, une île un peu binaire, été/hiver, jour/nuit, froid/un peu moins froid, plus grande que le Portugal mais 32 fois moins peuplée, sans pastel de nata mais avec du svid et de l’hákarl, une tête de mouton entière et du requin faisandé, une île de feu, de glace, de vent (beaucoup trop), d’aurores boréales, de cascades et de geysers : l’Islande.

Ce qui est intéressant en Islande, outre les paysages à couper le souffle, les piscines en extérieures et les balades autour des volcans en activité, c’est sa population, les Islandais. Et en particulier, leur histoire.

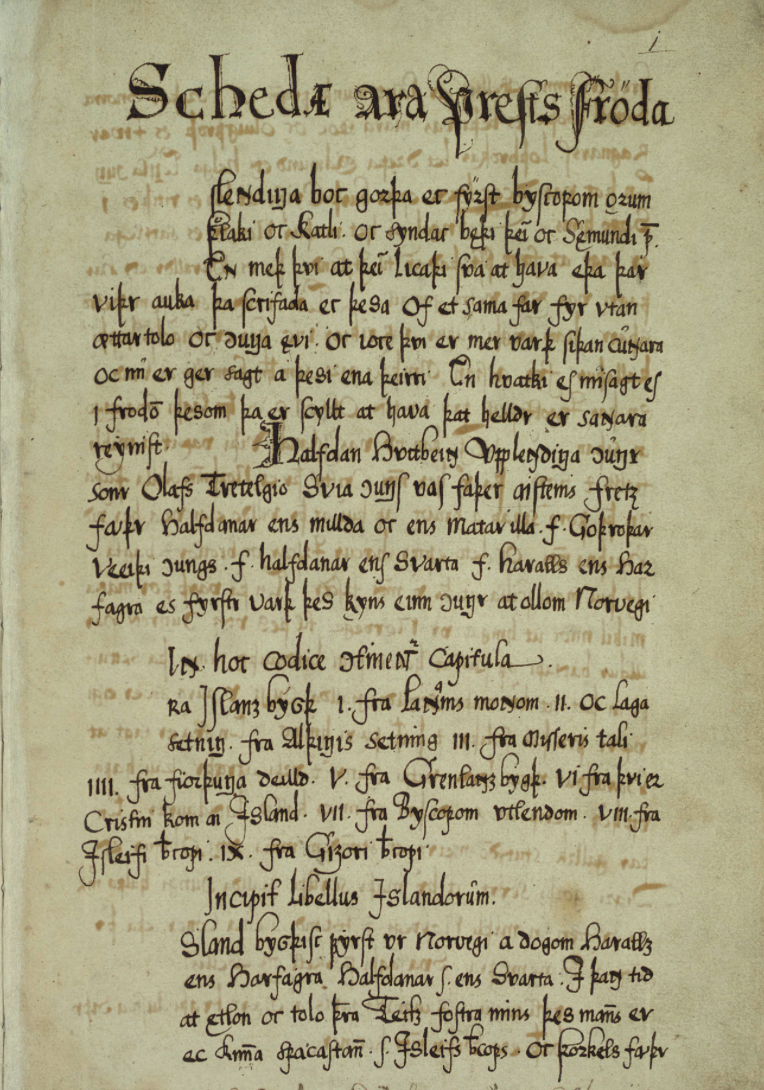

Une histoire que ce peuple a très tôt choisi d’écrire et de préserver. Dès le XIIᵉ siècle, le prêtre et chef islandais Ari Þorgilsson, surnommé Ari le Savant, rédige l’Íslendingabók, littéralement le Livre des Islandais. Ce court texte, composé entre 1122 et 1133, est considéré comme la première chronique historique de l’Islande. Ari y raconte les origines du peuplement de l’île, la création du parlement (Althing), la christianisation du pays et les liens avec la Norvège. S’appuyant sur très peu de sources écrites mais sur plusieurs témoignages oraux, il mêle rigueur chronologique et mémoire collective. Ce récit, à la fois historique et symbolique, marque le passage d’une tradition orale à une mémoire écrite nationale, fondant ainsi les bases de l’identité islandaise. Conservé aujourd’hui grâce à une copie du XVIIᵉ siècle, l’Íslendingabók reste un pilier de la culture et de la conscience historique de l’île.

Source : Copie de l'Íslendingabók par Jón Erlendsson, conservée à l'institut Árni Magnússon, fr.wikipedia.org

Près de neuf siècles plus tard, le nom Íslendingabók renaît sous une forme bien différente, mais avec le même objectif : préserver la mémoire des Islandais. Aujourd’hui, il désigne une immense base de données généalogique en ligne, qui réunit les filiations de presque tous les habitants du pays. On y trouve des informations sur plus d’un million de personnes, depuis la colonisation jusqu’à nos jours. Environ 95 % des Islandais ayant vécu depuis le recensement de 1703 y figurent, et il est même possible de remonter jusqu’à la période des premiers colons lorsque les sources le permettent.

Les origines de ce projet remontent à 1988, lorsque Friðrik Skúlason commençe à enregistrer des données généalogiques dans son programme Espólín. Quelques années plus tard, en 1997, il s’associe à deCODE genetics pour créer l’Íslendingabók moderne, avec l’idée d’utiliser les données familiales à la fois pour la recherche scientifique et pour la préservation du patrimoine généalogique islandais.

Aujourd’hui, le Livre des Islandais compte un peu plus de 142 000 personnes nées au XXIᵉ siècle, plus de 535 000 du XXᵉ, et près de 204 000 du XIXᵉ. Le travail continue d’évoluer grâce aux contributions des citoyens, qui peuvent proposer des corrections ou compléter les informations manquantes. Ce type de projet, aussi vaste et ouvert, serait difficilement envisageable en France, où la protection de la vie privée est strictement encadrée par la loi et profondément ancrée dans la culture. En Islande, au contraire, la généalogie s’inscrit dans une logique de mémoire collective partagée, perçue non comme une intrusion, mais comme un bien commun.

Mon ami Atli Rafn Viðarsson m’a gentiment autorisé à accéder à la page le concernant sur le site https://www.islendingabok.is/.

La plupart des islandais portent un nom patronymique plutôt qu’un nom de famille : il se compose du prénom du père (ou parfois de la mère) suivi du suffixe -son pour un garçon ou -dóttir pour une fille. Ce nom ne se transmet donc pas d’une génération à l’autre. Les prénoms, eux, sont encadrés par une liste officielle d’environ 1 700 prénoms masculins et 1 850 féminins ; tout prénom inédit doit être validé par le Comité islandais des noms (Mannanafnanefnd).

Si une femme vit seule avec ses trois enfants, de trois pères différents, il y aura donc quatre patronymes différents sur la boîte aux lettres.

Sur l’arbre généalogique d’Atli, on peut remonter jusqu’au 15ème siècle (non visible sur la capture d’écran), avec Jón Ívarsson, né en 1440, source : Esp.5680, Longætt (je n’ai aucune idée de ce que c’est…).

Alors, au-delà du plaisir de découvrir qu’on est cousin au sixième degré avec Björk, Íslendingabók a une utilité bien plus concrète : s’assurer qu’on n’entame pas une relation avec un membre un peu trop proche de sa famille !

Mais même dans une base aussi complète, la généalogie garde ses zones d’ombre : un père qui reconnaît un enfant est-il vraiment le père ? Derrière les données, il y a toujours des histoires humaines, des vérités partielles et des secrets bien gardés. La généalogie, en Islande comme ailleurs, ne dit pas tout, elle ouvre des pistes, et c’est déjà beaucoup.

Source : Photo personnelle